Es können somit vor allem oberflächennahe Fehlstellen und Materialeigenschaften dargestellt werden. Zudem wird die Erschließung neuer Anwendungsfelder durch die mit zunehmender Prüftiefe sinkende Auflösung sowie der Eigenschaft limitiert, dass verdeckte Strukturen und Defekte kaum detektierbar sind. Um die thermografische Prüftechnik zu verbessern, entwickelt das Kunststoff-Zentrum SKZ, ein Institut der Zuse-Gemeinschaft, fortschrittliche Signalverarbeitungs- und Anregungsmethoden und optimiert diese auf die Bedürfnisse der Industrie.

In einem kürzlich gestarteten Projekt werden modulierte Anregungssignale, wie etwa Chirps (ein Signal, dessen Frequenz sich zeitlich ändert) oder binäre Codes, verwendet. Bei der Signalverarbeitung verbessern diese nach der anschließenden Korrelation mit den Messdaten die zeitliche Auflösung und führen zu einem erhöhten Signal-zu-Rausch Verhältnis. Die Pulskompression ist insbesondere in der Radartechnik schon etabliert und soll, nachdem sie für die Thermografie hinsichtlich einer größtmöglichen Praxistauglichkeit weiterentwickelt wird, die Erkennung verdeckter Fehlstellen und die Zugänglichkeit tieferer Materialschichten ermöglichen.

Besonderes Augenmerk wird in dem Entwicklungsprojekt auf die Prüfung faserverstärkter Kunststoffe gelegt, da vor allem bei diesen die Faserlagen häufig zur Abschirmung darunter liegender Defekte führen.

Erste Ergebnisse vielversprechend

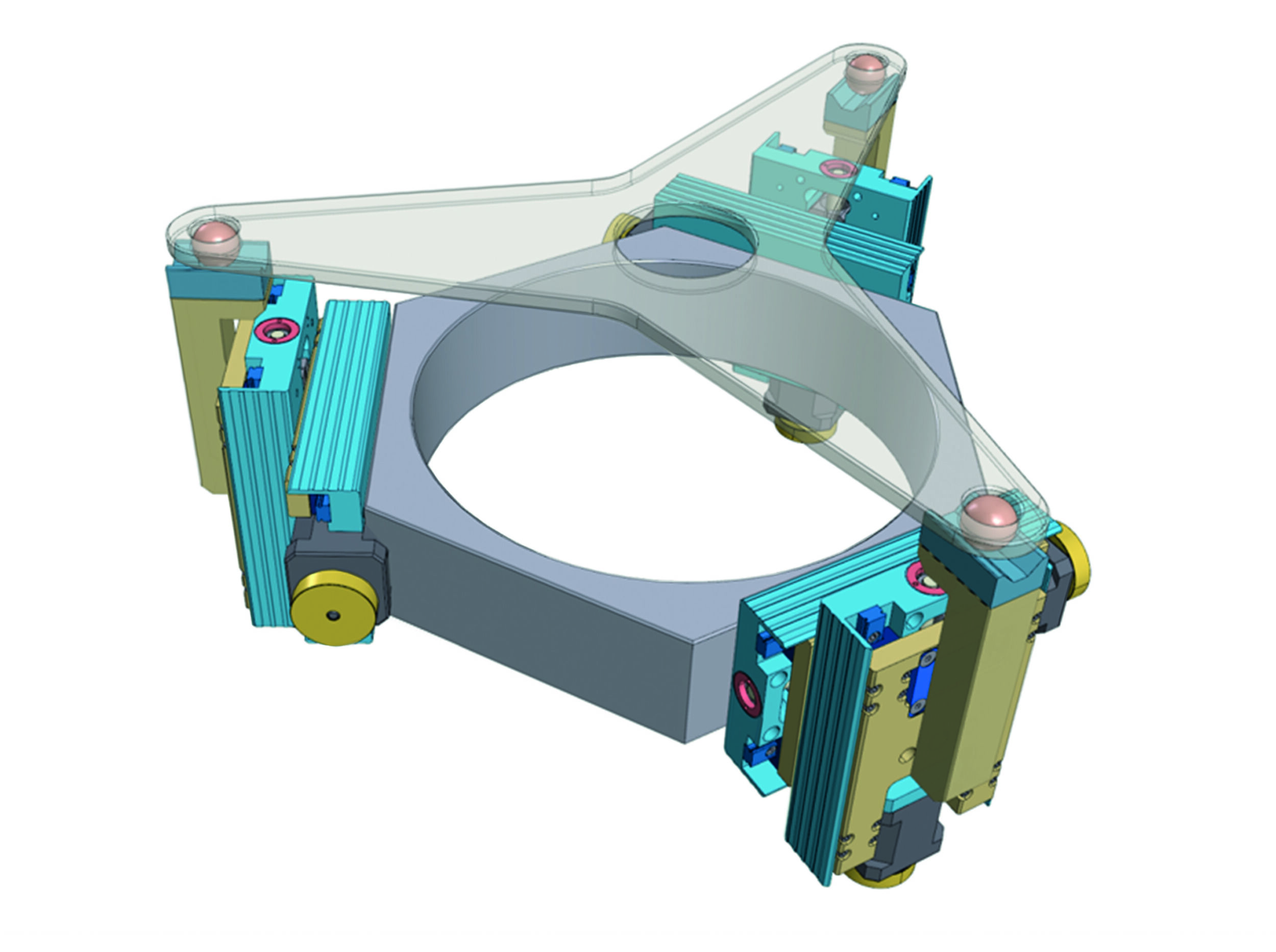

Neben dem Einsatz von bereits etablierten Halogenstrahlern und Blitzlampen wird für die Prüfkörperanregung zudem ein spezielles, modular an die Prüfumgebung anpassbares, LED-Strahler-System entwickelt. Besonders bei der Nutzung binärer Codes, die ein möglichst abruptes Schaltverhalten erfordern (Bild 2 oben) wird durch die Verwendung von Leistungsstarken LEDs ein großes Potenzial erwartet. Diese haben neben der schnellen Schaltbarkeit auch einen energieeffizienten Betrieb sowie den Vorteil, dass sie aufgrund der sehr niedrigen Eigenerwärmung nicht im Infrarotbereich nachleuchten.

Weiterhin werden hohe Temperaturspitzen, wie sie beim Einsatz von Blitzsystemen üblich sind, und welche zu Materialschädigungen führen können, vermieden. Erste Ergebnisse des Forschungs- und Entwicklungsprojektes sind in Bild 2 unten dargestellt. Hierfür wurde ein mit Fräsungen unterschiedlicher Größe und Tiefe versehener glasfaserverstärkter Kunststoffkörper mit einem Halogenstrahler thermisch aktiv angeregt. Der Vergleich zwischen der konventionellen Vorgehensweise und der Pulskompressionstechnik (bei Verwendung binärer Golay-Codes) zeigt bereits einen Kontrastgewinn durch Anwendung der Pulskompression.

Nur neue Software nötig

Die Umsetzung der Forschungsergebnisse für Firmen, die bereits die Thermografie nutzen, und die dadurch wirtschaftliche Vorteile durch den Gewinn erweiterter Qualitätsinformationen bzw. durch die Verringerung von Ausschuss und Reklamationen erwarten können, wird nach Abschluss des Entwicklungsprojektes voraussichtlich einfach und kostengünstig zu vollziehen sein. Da vorhandene Hardware größtenteils mit den neuen Methoden kompatibel ist, werden sich notwendige Investitionen in den meisten Fällen auf die Anschaffung einer neuer Software beschränken können.

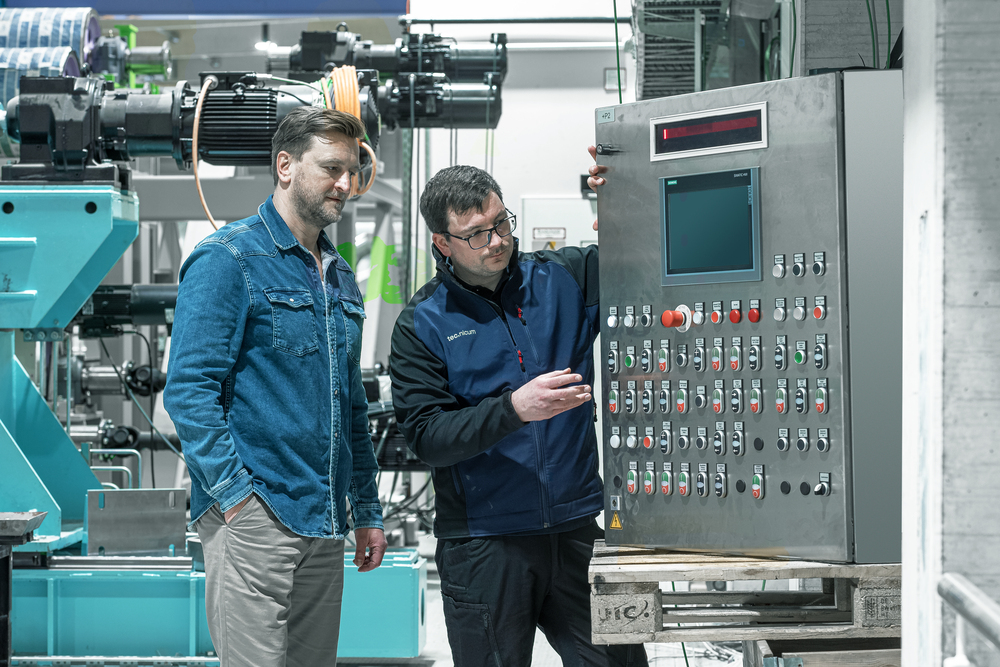

Da das Projekt von der industriellen Gemeinschaftsforschung vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie gefördert wird und besonderen Wert auf die Bedürfnisse von KMU legt, können sich interessierte Firmen gerne an den Forschungsbereich Messtechnik am SKZ wenden und direkt eigene Fragestellungen mit einbringen.